未知を受け入れ、

新しい世界と出会う旅へ。

── 積極的に日本のさまざまな「祭り」を訪れていらっしゃるのはなぜですか?

僕は、インドとネパールを初めて旅した高校生のときからずっと、「冒険とは何か」ということを考え続けてきました。昔は「誰も到達したことがない場所へ向かうこと」が冒険だったわけですが、今は地図に“空白”がない時代。僕が求める未知のフロンティアは、人間の内面にこそ存在するのではないかと思いました。それが表出する場として興味を引かれたのが、祭祀や儀式だったんです。

── “内面が表出する”とは?

日本の祭りには、神様や怪物など神話に出てくる「異形のもの」が登場することも多いですよね。その「異形」の仮面をつけたり、あるいは祈りだったり、盆踊りのように決まった動作をし続けたりすることで、人々はある種のトランス状態になります。そうすることで、無意識の部分が現れてくる。そこに未知の世界を見ることができるのではないかと考えたんです。

── 石川さんの作品には、「異形のもの」を写したものも多くありますよね。

異世界のものが実際の世界に現れる。それはまるで時空をねじ曲げるような現象で、僕にとっては、非常に興味深い。人間でも動物でもない彼らは、善行も悪行も働くトリックスターなんですよね。ちなみに、日本の祭りや神話に登場する「異形のもの」は、片腕がなかったり、目が見えなかったりと、少し体が不自由なことがあります。それは、境界を越えるという神話の構造を取り入れているのかもしれない。まさに、神話の世界を体現するような存在ですね。

── 「神話」と聞くとファンタジーのようなイメージをもつのですが、現代においてもなお土着の神話を受け継いでいる人たちにとって、神話はどんな存在なのでしょうか。

確かに、「神話」というと「架空の話」のようなイメージを抱くかもしれません。しかし、神話を受け継いでいる人々にとって、神話は単なる物語ではなく日常生活に直結したものです。たとえばネイティブ・アメリカンに伝わる神話では、当然のように切り株がフクロウに変わったり、岩が熊に変わったりします。彼らはそんな「時空のねじれ」のような現象を、現実に起きることとして受け入れている。日本人がかつて、海の彼方からやってきた異邦人を受け入れていたように、昔の人は「異形のもの」を先祖などと関わりをもたせながら、素直に受け止め、吸収していました。だからこそ、神話や伝説などが大切に伝承されてきたのだと思います。

── いわゆる「大きな物語」としての神話を受け継いできた人たちと接する中で、

印象に残っているできごとはありますか?

僕はずっと、実際に体験しない限り世界を知ることはできないと考えていたのですが、アラスカのシュシュマレフという村を訪れたときに、その考えをあらためることになりました。村で出会ったおばあさんは、生まれてから70年、一度も村から出たことがないのに、各地を旅してきた僕よりもずっと世界について知っている。世界がどのように始まり、自分たちはどうして生きているのか、そういったことをすべてわかっていた。なぜなら、古来より伝わる神話がそれを教えてくれたからです。飛行機も電車もなく、移動の範囲がすごく狭かった時代でも、きっと人々は神話を通して「旅」をしていたのでしょう。

祭祀や神話は生きるための技術、

すなわち「アート」である。

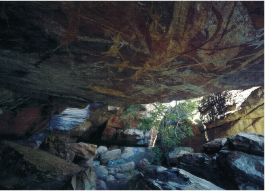

── 石川さんは日本のさまざまな祭祀や儀式の場のほかにも、いわゆる「聖地」や、

古代の壁画がある場所にも行かれていますよね。

はい。祭祀は国内が中心ですが、聖地や壁画は世界各地で訪れています。僕が神話や祭祀、聖地に惹かれる理由のひとつは、それらが本当の意味での「芸術」であると考えているからです。「アート」の語源はラテン語で「技術」を意味する「アルス」であり、昔は生きのびるための技術のことを「アート」と呼びました。神話は価値観や世界の成り立ちを伝える技術であり、祭祀は異世界への扉をひらく技術ですよね。生きるための技術、すなわちそれはアートなんです。

── これまでに世界を旅する中で出会った、すばらしい技術はなんですか?

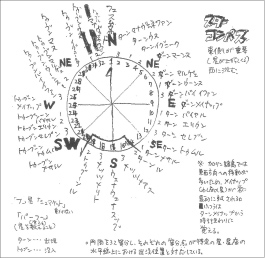

僕が「最高の技術」だと感じたのは、ミクロネシアの島に伝わる「スターナビゲーション」ですね。これは、星の位置で方位を32に分けた「スターコンパス」を頭の中に描き、それを主軸にして、進む方向を見極める高度な航海術です。スターナビゲーションは、年長者から若者へ口承によって受け継がれてきました。その中には「スターソング」と呼ばれる、歌になった地図も存在します。長いものでは、2時間ぐらい続く歌です。「ある地点から特定の方向に行くとウナギが巻きついたクジラが出てくる、そこからさらに進むとイルカの群れが出てくる」といった内容で、その海域に行くと、不思議なことに本当にイルカの群れに遭遇するんですよ。

さらに興味深いのが、イルカの群れの存在は科学で証明できるかもしれませんが、「ウナギが巻きついたクジラ」というのは明らかに架空の存在であるということ。架空のものと実在のものが交じっている星の歌は、それ自体が神話でありながら航海図でもあるわけです。

── 星の配置と歌を道しるべに海を進む……私たちにはない発想ですし、

まねできない技術ですね。

地図を使わず神話によって海を把握している彼らは、僕たちとは空間認識の方法や感覚の使いかたがまったく異なります。満天の星空を見上げたとき、僕たちは「きれいだな」と感じますが、彼らはそこから天候や風向きの動向、進むべきルートなど、さまざまな知識を引き出すことができる。自分の体を介して星を知識に翻訳し、情報に変えることができるなんて、すごくひらかれた感覚ですよね。

ところで、スターコンパスの32方位の配置は、完全に等分にはなっていません。それでも、彼らはうまく航海することができる。こんな風に、あいまいなものをあいまいなものとして受け入れることによって成立することは確かにあって、科学では証明しきれない領域をもち合わせています。技術でもモノでも、万能というのはよくない。僕がフィルムのカメラを使う理由もそこにあります。何でもできてしまうカメラだと、逆に撮れないものがあったりするんですよね。思考で整理できないもの、言葉で説明できないものを取り込んでいかなければ実現できないことは、たくさんあるのではないでしょうか。

── 今後、どんな活動をしていきたいですか?

旅で見た新しい世界は、思考や世界のとらえかたなど、いろいろなことを拡張していくきっかけになりました。僕も写真や文章で伝えることで、その一端を担っていけたらいいなと思いますね。ただし、押しつけるつもりはありません。何か強いメッセージを伝えるというよりは、今までのように世界をポンと提示していくということを続けていきたいです。