価値観ってすごいものです。ある物事に対して「○か×か」「アリかナシか」が価値観ですよね。価値観が定まってると判断しなくていいので、人はラクチンになります。今回鑑賞した作品は、古代エジプト人の“死後の世界がある”という価値観に触れるものでしたけど、死後の世界を肯定してそこと交信する為の工夫を編み出したことで、彼らは人が死んだ後の対処を毎度考える必要がなくなった。きっと安心もしていたと思うんです。「あの人が死んだら、自分が死んだらどうしよう」っていう状況に対して、「こうしたらいいよ。亡くなった相手にちゃんと届くよ」っていうことを、指し示めすものがあったわけだから。

価値観と言えば、僕は2年前に一度、自分の価値観すべてをなくしてしまうような経験をしました。その大きなきっかけのひとつに、離婚があります。結婚していた頃は、先の長い未来のこともよく想像したりしていました。それこそあの世の話じゃないですけど、ずっと終わりのないもので、続いていくものだと信じて疑わなかったんです。でもそれがあるとき突然、“続かない”となってしまった。その瞬間に、それまで築いていた価値観で行動できなくなったんです。極端な話、「朝、目が覚めて、それからどうしよう?」とか、日常の些細なことも含めて、選択する基準がわからなくなってしまって。そんな時期が半年くらい続いたときに、今まで作ってきた自分の作品も含めて、自分には何が必要なのかひとつひとつ整理し始めたんです。 それまでは本棚ひとつとっても、空いているスペースをどんどん埋めていっていたんですが、“ここしかいらない”というものを自分のなかではっきりとさせて、要らないものはすべて捨ててしまいました。ものだけじゃなく習慣とかも。そうやっていくうちに、だんだんと自分が一番必要としていたのは、この部分だったんだということが見えてきて。その結果、なんて言ったらいいのかな……? あらゆることがどうでもよくなってしまった(笑)。意識がだいぶ変わりました。

例えば、それまで自分の仕事は、“アーティストで、そうあらねばならない”みたいな感じが少なからずありました。でもそういうものがここ2年の間に、本当にどうでもいい想いだったと気づいた。きっとそう思えるのも、いろんなものを削ぎ落としていって、本当に必要なブレない根っこに触れられたからだと思います。自分にとって大切なもの、この生で遺したいものに気付き出した。

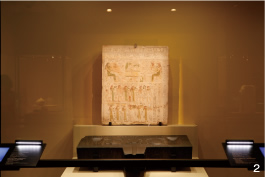

作品を鑑賞するときの見かたや感じ方、おもしろい!と感情が動くツボみたいなものも、以前と変わった気がします。例えばステラ(写真2)も、以前だったら形に感激したり、作品にまつわるあれこれを純粋に楽しんでいたと思うんです。でも今回、僕が鑑賞しながら考えていたのは、「彼だったら、どんなステラを作るだろう?きっとこんな工夫を思いついくのかな?」と、僕の隣で作品の補足説明をしてくれていた、彼(ラボのスタッフ)のことだったりする(笑)。作品って誰かの価値観の結晶じゃないですか。作品は作者が「これはアリ、これはナシ」ってあれこれ考えた痕跡です。僕はその人独自の“価値観”、“工夫”が見たい。今の世の中、教則本やレシピみたいなものが、ある程度揃ってしまっている。「こうすればこうなる」という誰かの発見で溢れてるじゃないですか。家を建てる時もカタログからパーツを順番に選ぶだけ。自分が本当に住みたい家を考えたらいいのに誰かが用意してくれたやり方を選んでしまう。でもたまには、例えばアボガドとネギしかないけど、「これで何作ろう?」とか「いま住んでいる家の屋根の上を歩けるようにしたら面白くなるな」みたいな、自分なりの工夫があったら単純に楽しい。「今まで食べたことのない部分をこんな味付けで食べてみたけど……」 そんな些細な自分なりの発見で毎日がおもしろくなる。今までの価値観を忘れて、新しい価値観を自分で作ってみる。

僕自身の活動も「みんなもやってみませんか?」が出発点だったりしているんです。「僕はこうやってみたけれど、他の人はどうするんやろう。 観てみたい!」っていう欲求があって、実際にやってもらうために、自分の工夫、それは音や映像を見せて「どうかなあ?」って話しかけている感じなんです。それが、音楽家・映像作家としての日々の仕事なんです。僕も誰かの工夫に触発されて作品を作り始めましたし。自分が何に興味があるかと問われれば、自分も含めて色んな人の色んな工夫が観たい。みんながそれぞれにやりたいって思ったものに対する工夫を観て、それを楽しみたい。僕も発見して、みんなに観せたい。