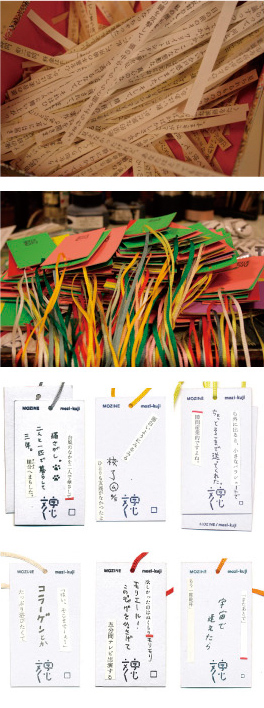

風景から文字を採る『文字採集』で感覚を活性化。

—はじめに『文字採集』(※1)とは? 作品をつくりはじめたキッカケや経緯など教えていただけますか?

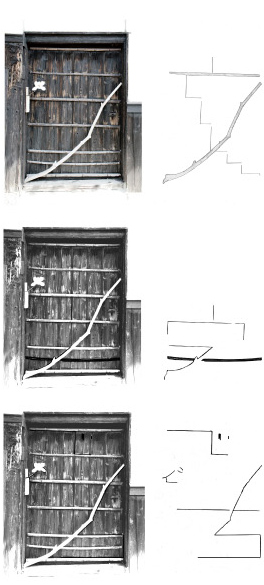

『文字採集』は、街中や自然の風景写真の中から、文字を探し出して記述する作品です。はじまりは“自意識をとる”練習といいますか…。

—“自意識をとる”といいますと?

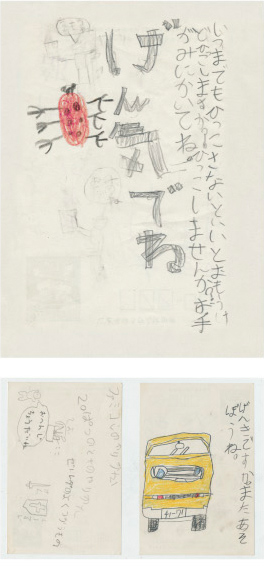

グラフィックデザインの仕事をしていると、つい、つくりこみに集中しすぎてしまったりもするのですが、見る側にたったとき、デザインを勉強していない子供たちが書く、何気ない線や文字に驚くことが多いんです。僕の中では、そういう自意識に縛られていない文字を「少年タイポ」(※2)と定義をしていて、『文字採集』は、そういった文字を探しだす訓練的な感覚で。

—何かを伝えたいと思い、その伝える手段として生み出された文字がルール化されてしまった今、もう一度原点に返って考えてみるということでしょうか?

そういう面もあるかもしれないですね。その昔、文字が生まれた頃、人は自然の風景の中からのひらめきや感覚で、文字の原型を採集していたと思うんです。だけど僕らは、本やインターネットなどから、情報やグラフィックを膨大に得られる反面、目の前の芳醇な線を忘れてしまいがちなのではないかと。それを、縄文時代ではなく、平成の今でもやれるのではないかという実験なんです。

ただ、むりやり風景から文字を取り出そうとしているわけではなく、「最初に言葉ありき」なんです。言葉を思い浮かべながら、1枚の風景写真の中に入り込むと、おのずと形が見えてくる。誰でも楽しめるので、『文字採集』のワークショップを開いたりもしています。